Gedanken zum Jahreswechsel

2023/2024

Ich lebe altersbedingt seit ein paar Jahren zurückgezogen im Harz, verfolge aber umso eifriger das Weltgeschehen und ersuche, die historischen und zeitbezogenen Hintergründe der gegenwärtigen Krisen und Katastrophen zu verstehen.

Ich blicke zurück auf die Zeit, als mein Land der Aggressor war. Hier lebte ich, als das Menschheitsverbrechen des Holocaust stattfand, das gegenwärtig durch den Ausbruch des Nahostkonflikts hochaktuell geworden ist. Im Kindes- und Jugendalter beschäftigten wir uns vorwiegend mit dem eigenen Fortkommen und den täglichen Herausforderungen des Hitler-Krieges, die uns als Familie direkt betrafen. Die weltgeschichtliche Situation war uns unbekannt. Die Nachrichten in Zeitungen und aus dem Radio interessierten mich nicht. Sie waren staatlich gesteuert, höchstens hatte man Verbote zu respektieren, den „feindlichen“ Sender BBC durfte man nicht hören. In unserer Familie war er nicht existent. Das Weltbild war somit völlig einseitig. Immerhin sollten wir in der Schule die englische Sprache lernen. Wir hatten auch Verwandte in den USA, zu denen wir zu der Zeit aber leider keinen Kontakt hatten, wie unsere Mutter erklärte. Ich wunderte mich, dass es mit Ausnahme der heldenhaften“ Japaner nur feindliche Staaten in der Welt gab.

Politisch freies Denken war nicht angesagt. Die Lehrkräfte wechselten häufig, manche waren verkrampft – so sehe ich das heute. Die Männer waren zum Militär eingezogen, Frauen, zumal ältere, hatten Verantwortung übernommen. In der heutigen Zeit der zwei Kriege in unserer Nachbarschaft (Osteuropa und Nahost) dürfte das Fühlen und Denken der Menschen in den direkt betroffenen Ländern ähnlich einseitig gefärbt sein, womöglich sogar nach stärker wegen oder trotz der über die digitalen Medien hereinkommenden Informationsflut der Kriegsparteien. Und in den Staaten, die nicht unmittelbar betroffen sind, verlaufen die Diskussionen sehr kontrovers.

Der unerwartete blutige Überfall der palästinensischen Organisation HAMAS auf

israelisches Gebiet mit den abscheulichen Gräueltaten und Morden an mehr als 1000

Zivilisten und Geiselnahmen am 7. Oktober hat zu den heftigsten Reaktionen der

israelischen Regierung geführt. Seitdem befindet sich die hochgerüstete Armee in

einem Krieg gegen die bewaffnete Untergrundbewegung im GAZA-Streifen. Nach ca.

vier Monaten sind dort mehr als 30.000 tote Zivilisten und eine doppelte Zahl an

Verwundeten zu beklagen, sowie eine nahezu vollständige Zerstörung der

Infrastruktur. Die Bilder des Schreckens auf beiden Seiten gehen um die Welt.

Die Bürger des Staates Israel sind geschockt, verletzt, retraumatisiert und reagieren

dementsprechend. Die Politiker schauen mit Entsetzen auf die Region und werden

sich schlagartig des andauernden Schwebezustands bewusst, der vor allem im

Westjordanland geprägt ist von der Jahrzehnte langen Besatzung mit geduldeter,

sich ausweitender Landnahme durch die ultra-orthodoxen jüdischen Siedler.

Intensive diplomatische Initiativen bemühen sich um eine dauerhafte Friedenslösung.

Doch wie kann sie erreicht werden?

Israelische Intellektuelle, die teilweise im Ausland leben und arbeiten äußern sich

nicht einheitlich. OMRI BOEHM (deutsch-israelischer Philosoph, geb. in Haifa) ist der

Meinung, dass es nur einen binationalen gemeinsamen Staat in Palästina geben

könne, eine Föderation, in dem palästinensische und jüdische Israelis kooperieren.

Diese Überzeugung beruht auf dem Prinzip des Universalismus: alle Menschen

haben gleiche Rechte und Pflichten. Auf diese Weise wären die hegemonistischen

und territorialen Ansprüche des gegenwärtigen Staates Israel eingehegt und der

kollektive Widerstand des palästinensischen Volkes gegenstandslos.

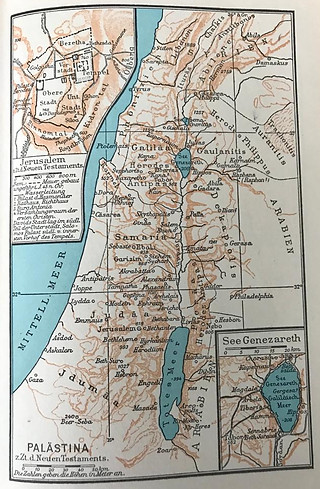

NATAN SZNAIDER (Soziologe in Tel Aviv, geb. in Mannheim) hingegen erläutert, dass das partikularistische Denken des Judentums dem universalistischen Gedanken der Gleichheit aller Völker entgegensteht. Die historischen Erfahrungen des jüdischen Volkes würden eine solche Lösung unmöglich machen. Die westlichen Politiker plädieren derweil eindringlich für eine Zwei-Staatenlösung. Auch dieses Szenario kann man sich kaum konkret vorstellen, insbesondere wenn man die Landkarte des Westjordanlandes aufmerksam studiert und die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte einbezieht.

Durch die tagtäglichen Berichte über die militärischen Aktionen der israelischen Armee zur Zerschlagung der HAMAS und die Nachrichten und Bilder über die betroffene Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen wird uns eine humanitäre Katastrophe vor Augen geführt mit abertausenden Toten und hungerleidenden Menschen. Die Situation und die Diskussionen dazu sind zum Zerreißen. Die Lage ist extrem komplex, heißt es zusammenfassend. Was habe ich am 7. Oktober anlässlich der ersten Nachrichten gefühlt, gedacht? --- Israel ist für einen Moment unterlegen und wird hundertfach Vergeltung üben. --- Später bekam man mehr und mehr Details über den ungebändigten Gewaltausbruch der Hamas-Kämpfer und erkannte die Schockwirkung des Ereignisses rund um den Globus. Dann habe ich mich bemüht, mehr Wissen über das Judentum und die Vernichtungstaten meines Landes zur Hitlerzeit zu erhalten und zu verarbeiten. Ich empfinde bis heute viele Lücken in meinem Bildungsgang, denn zur Tatzeit des Holocaust gab es diese Informationen in meiner Umgebung nicht und die intensive Erinnerungskultur in der Schule erreichte mich nicht mehr. (Mein Schulabschluss war 1950.)

Seit dem abscheulichen Überfall der HAMAS, die die Grenzbarrieren überwinden und in israelischem Territorium viele Stunden lang ein Massaker an Zivilisten verüben konnte, sind nun mehr als vier Monate vergangen. Die israelische Armee ist in den Gazastreifen eingerückt, mit Bombardierungen aus der Luft und Bodentruppen, um die HAMAS-Kämpfer in den Tunneln zu töten und zugleich die Geiseln zu befreien – mit mäßigem Erfolg. Die Nerven der beteiligten Politiker sind zum Zerreißen gespannt. Man fragt öffentlich: Wie soll es weitergehen? Wie könnte eine Friedenslösung aussehen? Wie ist die Meinung in Israel, wo noch auf die Rückkehr eines Großteils der Geiseln gewartet wird und vor dem Ereignis eine Spaltung in der Gesellschaft vorhanden war? Man demonstrierte gegen die Regierungskoalition von Benjamin Netanyahu.

Wir Deutsche fühlen uns besonders betroffen wegen der Schoa, der Katastrophe, dem Verbrechen, das unsere Staatsführung vor mehr als 80 Jahren in Gang gesetzt hatte. Für uns ergibt sich anlässlich unserer Geschichte und der Tatsache, dass man nicht nicht kommunizieren kann – denn auch Schweigen besitzt Mitteilungscharakter – gegenwärtig eine starke Belastung. Anlässlich der militärischen Aktionen ist eine Tendenz zur Parteinahme gegen das Land Israel weltweit festzustellen. Insbesondere im akademischen und kulturellen Räumen werden Solidaritätsbekundungen für die palästinensische Seite lautstark ausgetragen. Die studentische Jugend ist der Gegenwart verbunden, sie hat viele Kinder von Gastarbeitern und Flüchtlingen als MitschülerInnen erlebt und verfügt über einen größeren Abstand zu den geschichtlichen Ereignissen als frühere Generationen. Ihre Positionierung im Diskursraum der Hochschulen ist zudem postkolonial geprägt, daher mehrheitlich dem Leiden Palästinenser zugetan. Das Verhalten, auch das „Beschweigen“, wird von offizieller Seite als antisemitisch angeprangert. Die Atmosphäre ist explosiv. Im Freundeskreis erlebe ich, dass meine Gesprächspartner abblocken. Man fühlt sich überfordert, eine Reaktion, die das Leid beider Seiten in dem Konflikt angemessen bewerten könnte, scheint unmöglich. In diesem Zusammenhang ist die Auseinandersetzung des Wissenschaftlers MERON MENDEL mit seinem Heimatland Israel und seinem jetzigen Wohnsitz Deutschland interessant. Mendel ist 1976 in einem Kibbuz geboren und

aufgewachsen. Seit mehr als 20 Jahren lebt er in der BRD. Er ist Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und Professor für transnationale Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. In einem Artikel des SPIEGEL vom 11.11.2023 mit der Überschrift „Deutschland, wo bleibt das Mitgefühl?“ weist er darauf hin, dass die nach dem Ende des Krieges von Seiten der BRD gewünschte Aussöhnung mit Franzosen deutlich stärker realisiert worden ist als mit den Israelis. Schon in seinem 2022 erschienenen Buch Über Israel reden. Eine deutsche Debatte, setzt er sich mit den Entwicklungen in Israel und den Einlassungen der BRD zum Nahostkonflikt auseinander. Dort kritisiert er m.E. zu Recht die Regierungsvorgabe der STAATSRAISON, die Kanzlerin Merkel 2015

eingeführt hatte, um die immerwährende Verbundenheit und Verantwortung für den Staat Israel zu garantieren. Mendel führt aus, dass dieser Begriff aus einer historisch weit zurückliegenden Epoche stammt und als Bedeutungsinhalt die Durchsetzung von Zielen hat – ohne Rücksicht auf rechtsstaatliche Ordnungen. Daher sei er in modernen Demokratien nicht verwendbar, zumal wenn Wesentliches ausgeblendet wird: es fehlt die Berücksichtigung dessen, was das zu schützende Land selbst unternimmt.

Gesellschaftlich und privat befinden wir uns somit in einem Dilemma, einer Art Schockstarre. Das israelische Volk ist durch das Massaker am 7.Oktober retraumatisiert. Für Deutschland gilt Ähnliches. EVA ILLOUS, eine in Marokko geborene jüdische Soziologin mit französischer und israelischer Staatsbürgerschaft, spricht sogar von einer Art Büßerritual, das sich in Deutschland etabliert habe und glaubt hierzulande eine anhaltende Traumatisierung zu erkennen. (s. Spiegel- Gespräch, 11. Februar 2024)

Schauen wir auf die intensive Reisetätigkeit des Außenministers der USA Antony Blinken und seiner deutschen Kollegin Annalena Baerbock, die bislang je fünfmal innerhalb von vier Monaten den Nahen Osten bereisten, so hören wir die ständig wiederholte, ermahnende Formel, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung habe, sein Militär gleichwohl die Zivilisten des Gegners schützen müsse. Das Völkerrecht sei unbedingt zu respektieren. Zudem solle für eine dauerhafte, friedvolle Zukunft im Geiste der Gleichwertigkeit der Völker die sog. Zweistaaten-Lösung ins Auge gefasst werden. Diese muss zwingend von den Kombattanten und Nachbarn gemeinsam getragen werden. Für Israel scheint eine solche Vision jedoch außer Reichweite und völlig inakzeptabel, zumal unter der gegenwärtigen Koalitionsregierung mit den ultraorthodoxen Siedlern. Diese streben einen religiös-ethnokratischen Staat an. Nach den bestialischen Gräueltaten der Terrormiliz HAMAS ist es offenbar sehr schwierig, die Verhältnismäßigkeit bei den Reaktionen zu wahren. Die Verletzungen auf beiden Seiten nehmen tagtäglich höhere Ausmaße an. – Immer noch (Ende Febr.) befinden sich mehr als 100 Geiseln in der Gewalt der Terroristen, was die Angehörigen zu weiteren Demonstrationen gegen ihre eigene Regierung veranlasst. Und so folgt eine Katastrophe auf die andere.

Das Echo in der Welt ist entsprechend heftig und lautstark. In Kundgebungen hört man schrille Parolen, auch solche, die direkt oder indirekt zu Gewalt aufrufen. Insbesondere an den Hochschulen und in der Kulturszene zeigt sich dieser Trend. Die jungen Leute seien fehlgeleitet, hört man in den Debatten klagen. Aber kann man erwarten, dass die akademische Jugend an dem universitären (interesselosen) Diskursformat festhält, unbeeindruckt von den Bildern und Nachrichten über die gezielten Zerstörungen im palästinensischen Raum mit abertausenden Toten in einer ausweglosen Situation?

In dieser extrem aufgeheizten und vergifteten Atmosphäre greift das Phänomen des Antisemitismus, der allgemeine Hass auf das Judentum, wieder verstärkt um sich. Auch eine Zunahme der Islamophobie lässt sich beobachten. Der Nahostkonflikt wirkte schon seit Längerem in die deutsche Kultur- und Kunstszene hinein. Man denke an die Probleme auf der Dokumenta in Kassel und die Diskussionen rund um die transnationale BDS – Kampagne, die Boykottaufrufe zur Isolation Israels. 2019 hat sich sogar der Deutsche Bundestag damit befasst. Einfache Definitionen und Handlungsanleitungen gesellschaftlich relevanter Begrifflichkeiten scheinen in einem

solchen Kontext nahezu unmöglich. Allgemein hat sich ein Gefühl der Vielfach-Krisen und Katastrophen ausgebreitet.

Von einer „Zeitenwende“ spricht der Kanzler Olaf Scholz. Von Seiten der Regierung sollte die Klimakrise vorrangig angegangen werden. Kontraproduktiv dazu ist gegenwärtig zweifellos das kriegerische Geschehen in der Welt mit der Konsequenz massiver Aufrüstung des Militärs.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind mittlerweile schon zwei Jahre

vergangen. Ein Ende der Kampfhandlungen ist nicht abzusehen. Im Grunde

genommen liegt der Kriegsbeginn auch schon zehn Jahre zurück. Er ist zu datieren

auf das Jahr 2014, als die zum Territorium der Ukraine gehörige Krim von Russland

angegriffen und annektiert wurde, ebenso wie Gebiete im östlichen Landesteil.

Damals dachte man im Westen, es handele sich um eine regional begrenzte,

tolerierbare Angelegenheit. Der Angriff des russischen Militärs an den Grenzen der

Ukraine mit Stoßrichtung auf die Hauptstadt Kiew am 24. Februar 2022 war dann ein

Geschehen, das in einen größeren Zusammenhang gehört. Und so wird es heute

auch gesehen, als Bedrohung des Westens.

In den Nachbarstaaten hatte man sehr früh erkannt, dass der als „Spezialoperation“

bezeichnete Einmarsch russischer Verbände in die Ukraine nur die Einleitung zu

weiterem Vordringen Russlands sei. Es handelt sich schließlich um nicht weniger als

die Aufkündigung der Friedensordnung nach Auflösung der Sowjetunion.

Insbesondere die baltischen Staaten fühlen sich stark bedroht, und selbst Finnland,

das bislang seine Neutralität bewahren konnte, ist dem Nordatlantischen

Verteidigungspakt, der NATO, beigetreten.

In den nicht direkt von den blutigen Auseinandersetzungen betroffenen Ländern

Europas hat sich bei der Bevölkerung ein Gefühl der Verunsicherung verbreitet. Viele

Selbstverständlichkeiten und positive Zukunftsvisionen scheinen in weite Ferne

gerückt. Das Wirtschaftswachstum ist eingebrochen. Eigentlich wäre diese

Entwicklung zur Begrenzung des Klimawandels positiv zu sehen, weil damit ein

Rückgang der Emissionen einhergeht, aber der etablierte Wohlstand gerät dabei ins

Wanken, die Inflation heizt ein. Der Unmut der Menschen steigert sich zunehmend.

Streiks greifen um sich. Das ist bedenklich, für die liberale Demokratie sogar politisch bedrohlich, denn es stärkt das extrem rechte Spektrum. Die traditionellen Parteien erleben Einbußen. Die Neue Rechte drängt zunehmend in diese Lücke. Das ist in mehreren Staaten Europas bereits erfolgt und gilt nun auch für die BRD.

Wie konnte das geschehen? Es sind die vereinfachenden Parolen mit der Aussage, dass das eigene Land, die Nation, vor den unschönen Zumutungen der internationalen Verflechtungen bewahrt werden könnte. Man ist dabei jedoch einem Irrglauben verfallen, denn das Wohlergehen in den Industriestaaten ist eng mit dem Zusammenschluss Europas und dem Weltgeschehen verknüpft. Die „Neurechten“ propagieren eine Beschränkung auf die Potentiale des traditionellen Staatsvolkes und wenden sich gegen eine vermeintliche Überfremdung. Eine solche Einschränkung kann weder wünschenswert noch praktikabel sein. Allein der Blick auf den internationalen Handel und die Überalterung der deutschen Gesellschaft, macht solche völkisch orientierten Überlegungen kontraproduktiv. Denn

der Wirtschaft mangelt es an Fachkräften und die Vielfältigkeit der Einwohnerschaft mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern ist eine gewachsene, unumkehrbare Tatsache, die keinen Rückwärtsgang kennt. Rufe nach Ordnung und Normalität werden laut und man verkündet, diese durch ethnische Säuberungen erreichen zu können. Schlussendlich sei zu selektieren in integrierte und nicht integrierte zugewanderte Fremde.

Propagiert werden sog. Remigrationsprozesse, das sind Abschiebungen in größerem Ausmaß, Deportationen von Menschen, die vermeintlich nicht zu dem biologischen und mentalen Charakter des „deutschen Volkes“ passen. Mir scheint ein solches Vorgehen völlig aus der Zeit gefallen zu sein. Unwillkürlich werden wir an die unruhigen politischen Verhältnisse der Weimarer Republik erinnert und an das Desaster danach. Ich habe die Worte „Ein Volk - ein Reich - ein Führer“ aus meiner Kindheit noch deutlich im Ohr. Es gab keine demokratischen Werte. Man wusste, wer der Führer war und hütete sich vor „falschen“ Aussagen, die nicht zur Ideologie des Staates passten. Es gab sogar die ironische Ausdrucksweise „Weiß das der Führer?“ im Falle des mangelnden Wohlverhaltens Einzelner. Die Diktatur, das Schüren von Ängsten gepaart mit dem verordneten totalen Krieg unter der Parole von „Volk ohne Raum“ führte letztendlich zu dem völligen Zusammenbruch des „Dritten Reiches“. Wie damals geht es auch heutzutage zunächst um einen Kampf der Worte, Begrifflichkeiten und deren aufstachelndes Bedeutungspotential. Das ist gefährlich.

Viele Menschen empfinden Unbehagen und wollen sich gegen die radikalen Umstürzler wehren, die bei der neuen Partei AfD – Alternative für Deutschland – eine Heimat gefunden zu haben glauben. Seit Ende Januar gehen mehr und mehr Menschen auf die Straße zum Demonstrieren. Was vor 100 Jahren passierte, soll sich keinesfalls wiederholen. Sicher ist das Szenarium nicht direkt übertragbar, aber im Rückblick nützlich.

Die Zeitenwende bringt wirtschaftliche Einbußen mit sich. Sie werden der gegenwärtigen Regierung angelastet, die sich deutlich um soziale Abfederungen bemüht. Dennoch sind Einschränkungen in der Lebensweise aller Bürger nicht vermeidbar. Hier setzen die Populisten an, und die liberale Demokratie muss sich als wehrhaft erweisen. Die autoritär orientierten Wutbürger, die Protestwähler, sollten jedenfalls in der Minderheit sein, wenn in diesem Jahr die Europawahl stattfindet und drei Landesregierungen in Deutschland neu zusammengesetzt werden. Die Wahrung der universalen Menschenrechte, verankert in unserer Verfassung, darf nicht für einen kurzatmigen völkisch-nationalen Populismus geopfert werden.

- Redaktionsschluss: Ende Februar 2024